トレースマップはカシミール3Dで作成

*この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用しています。(承認番号 平25情使、第146号)

トレースマップはカシミール3Dで作成

*この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用しています。(承認番号 平25情使、第146号)

三上山・妙光寺山 (432m・267m 滋賀県) 2018.8.18 晴れ 2人

御神神社駐車場(10:06)→天保義民碑・登山口(10:14-10:18)→表道分岐(10:22)→妙見堂跡(10:27)→中段の道分岐(10:28)→割岩(10:42-10:50)→展望台・三上山山頂(11:10-12:24)→中段の道分岐(12:50)→妙見寺山方向分岐(12:57)→東光寺越・御池分岐(13:09)→びわ峠(13:14)→重ね岩(13:21)→東光寺日陽山(13:36)→田中山分岐(13:50)→出世不動明王・御池分岐(14:04)→妙光寺山山頂(14:11-14:22)→出世不動明王・御池分岐(14:35)→出世不動明王(14:51)→御神神社駐車場(15:26)

★8月18日に滋賀県の三上山と妙光寺山に登ってきました。

★御上神社の駐車場をスタートし、三上山の美しい三角形を見ながら登山口へ。

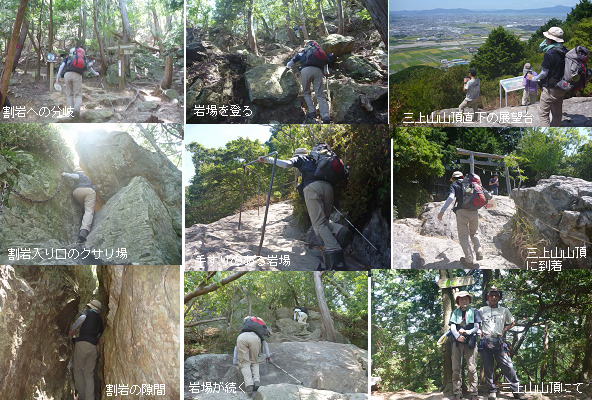

★表登山道に入り、割岩を通過して岩場をよじ登り、山頂手前の展望台で近江の市街地を一望。

★登山者で賑わう山頂で昼食を楽しんで、花緑公園側の急な登山道を下りました。

★中段の道と合流して北に向かい、分岐から妙光寺山方面の道へ。

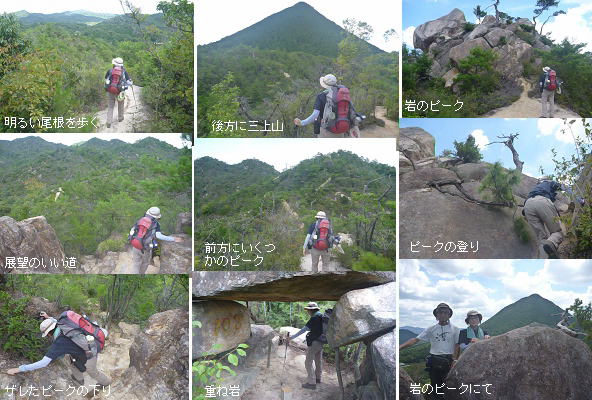

★土質が花崗岩質となり、様相が一変。ザレた明るい道をアップダウン。

★後方に三上山を見ながら、東光寺越、東光寺日陽山を通過。バテ気味に暑い尾根を歩きました。

★西に向きを変え、アップダウンしながら妙光寺山山頂へ。

★帰路は妙光寺山東のピークから南に下り、御池を見て車道を歩き、駐車場に戻りました。

★汗だくの登山でしたが、変化に富んだ面白い山歩きに大満足。

真夏に滋賀県の低山に登ることが恒常化しており、今年もどこにしようかと山を探した。滋賀県の山に登るとすぐに目に留まるランドマーク的な山がある。高くはないが、富士山のようにすらりとした美しい三角形の単独峰を多くの山頂から見てきた。いつかは登りたいと思っていた山、それが「三上山」である。別名「近江富士」。今年の夏の目標は、この山の山頂に立つことにした。

名神高速道路を竜王ICで下りてJR野洲駅方面に向かう。三上山の登山口はいくつかあるが、今回は御神神社を起点に三上山と妙光寺山を周回するコースを歩く。三上山を前方に見ながら、国道8号線を南下し、野洲駅を通過。三上山がすぐ左に迫った辺りで右に御神神社が現れる。

神社の前にある大きな駐車場と立派なトイレから、御神神社の大きさが分かる。登山口にも数台駐車可能なスペースがあるが、工事中のため登山者はここに止めるよう張り紙があった。

身支度をして、まずは御神神社に安全祈願。大きな鳥居を潜って本殿で手を合わせる。参拝の後、神社前の国道を横断して水田の向こうに見える三上山を見ながら農道を歩き、集落に入る。

登山口に向かう道には登山道と書かれた大きな標識がありここを右折した。そのとき標識をよく見なかったが、後に写真で確認してみると「↑三上山裏登山道」とあり、表登山道の入り口はすぐ先にあったようだ。

道なりに歩くと駐車場があり、案内図には裏道と書いてある。表道を登る計画であり、表道と裏道の入り口は同じ場所にあると思い込んでいたことから、表道の入り口を探した。

この広場の一角には農民一揆の犠牲者を祭った「天保義民碑」があり、その周囲を見回したが登山口は無い。ちょうど地元の登山者がみえたので聞いてみると、裏道を少し進んだところに表道への分岐があることが分かった。

案内図では略しすぎてそれが分からない。単独女性と一緒に登り始める。石段を登って行くと猪侵入防止柵があり、この扉を開けて工事現場を右に見ながら進むと表道の分岐に突き当たる。登山者向けの案内文を読むと、三上山は御神神社の御神体で百足退治の伝説や古歌でも有名な山であることが分かった。

右山で北に歩いて行くと表道登山口への道と合流し、階段を登って灯篭が並ぶ妙見堂跡を通過。その先で山裾を一周する中段の道北周りの分岐を左に見て、よく踏まれた道を登っていくと右に二越への分岐がある。

ここから5分ほど登ったところで割岩への分岐に到着。割岩方向に進むと大岩が現れ、肥満度確認可能と書いてある。割岩は岩が割れてその隙間を通過することができる。ザックを背負って通過することはできないので、岩の右側を迂回して割岩の上部でザックを下ろし、再び入り口まで戻った。

単独女性の後を追って、クサリ付きの大岩に登ると、大岩に隙間がある。体を横にして何とか通過できた。

ザックを背負って上を目指す。ここから岩場が連続する。道が左右に分かれているがすぐ先で合流し、岩に打ち込まれた手すりにつかまって登って行くとヒトツバが群生する岩場に出た。この夏は雨が降らないことから、乾燥に強いヒトツバでも茶色く枯上がっている。

岩の上に立って振り返ると素晴らしい展望が広がり、琵琶湖も見える。この先、さらに岩登りが続くが、危険な場所は無く、難なく登って行ける。再び手すりが現れ、前方から下ってきた単独男性と挨拶。

「どこから?」と聞かれたので「岐阜から」と答えると、そんな遠いとこからと、驚かれた。お聞きすれば、男性は兵庫県からみえたとのこと。これも遠い。甲子園の高校野球に入場できなかったので、前から気になっていた三上山に登りにみえたそうだ。しばらくアルプスなどの山談義をして別れた。

さらに岩場を登っていくと展望台に出た。大きな一枚岩の上から南西の展望が得られ、市街地や琵琶湖が望める。方位版には見える山の名前が書かれているが、この方面の山は縁遠いことから知っている山は少ない。低山が多い中で琵琶湖の向こうに見える格好のいい山は比叡山である。

展望台を後に岩を登ると注連縄が巻かれた岩と鳥居があり、神社に参拝して裏に回ったところが山頂だった。山頂は樹木に囲まれて展望は無い。ベンチで昼食をとるパーティに交じって、山頂の木陰でランチにする。

メニューは鯖缶うどん。この暑い時期に似合わないメニューではあるが、唐辛子の効いたうどんは美味しい。コーヒーとお菓子で閉めて次の妙光寺山を目指す。

三上山を横断するように東の花緑公園方向に向かう。人工林の中、岩の多い急斜面や丸木階段を下る。道はほぼ一直線に下っているが、あまりにも急なため、蛇行するように一般向下山道と書かれた側道が設けられている。

花緑公園に下ってしまう前に、中段の道に左折しなければならないので、分岐が現れるごとに確認しながら下った。急斜面はこれでもかと続く。ウラジロの群落があるところで中段の道と間違えて一般向下山道を歩いたところもあった。

「田中山・妙光寺山」と書かれた標識がある三叉路が現れ、ここが中段の道の分岐点。ここを左折して等高線に沿って5分ほど歩くと、右に分岐があり「田中山・妙光寺山」の標示。

ここを右折して下って行くと明るい道となり、様相が一変する。これは土質が花崗岩質となったことにより、高木が育たないことによると思われる。白っぽい砂礫の道となり、すぐに尾根に突き当たって左へ。ここから気持ちのいい尾根歩きが始まる。

小ピークを越えながら潅木帯を歩くと、正面にいくつかのピークが見える。どれが妙光寺山か分からない。石碑のように立つ大岩の横を通り、ピークから後方に三上山の三角形を見ながら急な岩場とザレた斜面を下る。

御池への分岐が現れ、ここが東光寺越と言われる場所のようだ。緊急連絡M−13のプレートがかけてあり、このプレートはいたるところに設置されている。アンテナ施設を見て、M−14のびわ峠を通過。

小さなアップダウンが続き、岩梨山の分岐を左に見て尾根を歩くと、岩の積み重なった重岩(M−16)に到着。岩を潜る。ここに遊歩道の案内図があり、今歩いている道は上級者コースと書いてある。

この尾根の東側の山裾には花緑公園や森林学習館、スポーツ会館、教育センターなどが集中しており網の目のように遊歩道が整備されている。この先、遊歩道の案内図から外れたコースとなる。

重岩のすぐ先で行く手に岩が積み重なったピークが現れた。右に巻き道らしきものがあるが、岩を登ってピークに立ってみた。巻き道を行けば後ろから簡単にピークにいけることが分かった。

ピークからは360度の展望が得られ、地図で確認すると、これから向かう妙光寺山は左前方に連なる峰の一番奥にある台形のなだらかな山のようだ。まだ距離はある。

ピークを後に、下って登り返して東光寺日陽山(M−17)へ。さらにザレ場・ロープ場を下り、前方に現れたピークに登り返す。繰り返しのピーク越えがボディブローのように効いて、足取りが重い。この先、まだピークが続き、どれくらいで妙光寺山に到着できるのか分からないことから精神的にもプレッシャーがかかる。

頭上からの暑い日光で汗だくになって、うちわで扇ぎながら一歩一歩登る。次のピークに出ると、M−19の標示があり、右への分岐は田中山への道である。妙光寺山の標示に従って左に下る。

この辺りから道は左に曲がり、妙光寺山方向に向きを変えていく。ザレ場を下って岩の間やコシダの群落を抜け、正面に三上山が見えるようになるとY−3の標示が現れ左右に道が分岐している。左は「山世不動明・御池」とある。「出世不動明王」が正しいのではないかと思いながら、帰路はこの分岐を下ることにする。

アカマツの多い尾根を歩いて、右に妙光寺山磨崖仏への分岐(Y−4)を通過し緩やかに下ると、土質が変わり高木の暗い尾根となる。登り返すと雑木林に覆われた妙光寺山山頂に到着。先が見えなかっただけに、ようやく到着したという達成感が大きかった。倒木の多い荒れた山頂から展望は無い。

山頂で写真を撮って、登ってきた道を引き返し「Y−3」から出世不動明王に向かって下る。いままでの道に比べると、このコースを歩く人は少なく道は細いが踏み跡は確認できる。正面に三上山を見ながらからり急なザレた道を、木につかまりながら下って行く。

左には先ほど歩いてきたピークの連続する稜線が見える。道が見えないほどのコシダやウラジロの群落を突っ切り、標語の書かれたプレートを見ながら下って行くと縄が巻かれた大日如来の大岩があった。手を合わせて下るとすぐに出世不動明王の建物の前に出た。

本殿に参拝しようとしたが、屋根にハチが群がっており、ハチの巣があるようだったので離れて参拝し、参道を下った。林道を歩き、御池の南側を通過。鳥獣防止の柵を開け、住宅や工場の間を、三上山を見ながら歩いて御神神社に戻った。

想定外に変化に富んだ山で面白かった。特に、裏銀座である三上山から妙光寺山に至る明るい尾根のアップダウンは、展望が素晴らしく気持ちのいい山歩きができる。次回は田中山や相場振山まで足を伸ばしてみたいと思った。

★三上山・妙光寺山からの展望

山のリストへ